Введение

|

| "Меланхолия I» Гравюра Альбрехта Дюрера 1519 год |

«Искусство есть одно, Наука есть другое»,— утверждали миланские

мастера.

«Искусство без науки есть ничто»,— отвечал им парижский

мастер Миньо[*].

Диспут вокруг способа, каким надлежало достраивать Миланский

собор, состоялся почти 600 лет назад, в 1400 году, на заре эпохи,

которую мы привыкли именовать Возрождением. У привычных нам слов

тогда был иной смысл. Искусство, о котором говорили оппоненты,

означало искусность использования приемов работы, унаследованных

от предшествующих поколений. Наука, на которую ссылались оппоненты,

означала искусность владения приёмами преобразования фигур, разработанными

учёными-геометрами. Оба слова в дальнейшем меняли смысл, однако

сама дискуссия продолжалась.

Много было причин тому, что позиция миланских мастеров восторжествовала

в эпоху Просвещения и сохранила популярность до наших дней. На

обособленности науки от искусства настаивали поколения учёных

— от Галилео Галилея до Чарльза Дарвина, впрочем, ощущавшего как

недостаток атрофию художественного вкуса, интереса к искусству.

На обособленности искусства от науки страстно настаивали поэты

и художники Романтизма, для которых наука стала неотъемлемой частью

обыденности, которую они жаждали низвергнуть. Так или иначе, в

обыденной речи слову «искусство» стало соответствовать чувство,

а слову «наука» — разум. Однако практика всякой подлинно творческой

деятельности свидетельствовала: развитие, воплощение художественного

замысла всегда опирались на точное знание, технику и расчет, тогда

как рождению истин, на которых зиждется современная наука, сопутствовали

и сопутствуют художественная по своему существу интуиция, раскованность

воображения, бури эмоций. И всё же предрассудок жив, хотя углубляющееся

понимание эволюции культуры все полнее показывает, что тезис Миньо

нуждается в «зеркальном» дополнении. Не только искусство без знания,

близкого к научному, «есть ничто», но и наука без искусства —

лишь карикатура науки, бухгалтерская ведомость разрозненных фактов.

Это — сильное утверждение. Для того чтобы доказать его

справедливость, понадобилась бы книга солидного объёма.

Приходится ограничиться отсылкой к бесспорному авторитету

одного из крупнейших математиков нашего века Г.Харди: «В

мире нет места для некрасивой математики»[**].

В целом, вот уж два столетия господствует суждение здравого

смысла, согласно которому труд художника противопоставлен

труду ученого, наука противостоит искусству, поскольку это

«само собой разумеется». Около ста лет назад наука словно

вжалась в тиски университетских дисциплин, высокомерно игнорируя

иные сферы человеческой деятельности как «ненаучные», тогда

как большинство художников уверовали в то, что непосредственное

чувство является фундаментом их творчества. Любопытно, что

это происходило как раз накануне великой революции в науке,

связанной с именами Эйнштейна, Вернадского, Бора, Планка,

Павлова и других учёных-мыслителей, глубоко осознавших единство

различных форм духовного освоения мира. Одновременно были

предприняты попытки осуществить революцию в искусстве —

порвать с культом чувственной непосредственности, заново

выстроить художественное мировоззрение. Этот сложный процесс

связан в нашем сознании с именами Сезанна и Пикассо, Маяковского

и Татлина, Мейерхольда и Брехта... Взаимозависимость этих

линий развития через единство культуры всё ещё не осмыслена

в должной мере: недоставало дистанции во времени, чтобы

наконец поставить осторожные умозаключения на место категорических

суждений вкуса.

Последний, 1900, год XIX века ознаменован появлением первого

варианта квантовой теории Макса Планка, первых читательских откликов

на книгу «Мировые загадки», написанную «отцом» экологии, немецким

биологом Эрнстом Геккелем. В том же году впервые резко поднялись

цены на полотна импрессионистов, уже воспринимавшихся как устоявшееся

во времени явление. С тех пор миновал почти уже целый век — век,

поначалу завороженный успехами техники, а затем, после двух мировых

войн, ужаснувшийся перед мощью техники в преступных руках. Кризис

культуры, порожденный войнами, фашизмом, угрозой атомного уничтожения

и экологической катастрофой, подорвал веру в научно-технический

прогресс как универсальное благо. И вот многие начинают видеть

в искусстве, особенно в искусстве прошлого, основную силу, защищающую

человеческое в человеке от всего сверхрационального, бесчувственного,

машинного.

Так уж вышло, что в обыденно-культурном сознании наука оказалась

обращенной к одной «половине» человеческого существования, искусство

— к другой; в науке стали видеть движение информации от разума

к разуму, в искусстве — движение чувства от сердца к сердцу. Открытие

асимметрии головного мозга — локализации рационально-логического

начала в левом, а образно-эмоционального в правом полушарии —

оказалось как бы кстати. Тем легче аналогия: культура сегодня

словно подверглась операции рассечения связей между полушариями

коры головного мозга, печальные последствия подобной операции

известны и неспециалистам благодаря роману Кена Кизи «Над кукушкиным

гнездом» и фильму-предостережению М.Формана, поставленному по

этому роману. Культура, в которой наука и искусство оказались

бы отсечены друг от друга полностью, была бы лишена своей гуманистической

сути.

Об этой опасности предупреждали писатели-фантасты — «Война миров»

Герберта Уэллса вышла в свет на пороге нового века, в 1898 году.

Эта опасность реальна и сегодня, когда учёные и инженеры, опираясь

на узкотехническую аргументацию, оказываются способны стереть

с лица земли и памятники истории и «переделать» самое природу,

поворачивая реки вспять, иссушая моря и переставляя горы. К счастью,

есть иные учёные и другие инженеры, прямые наследники тех, кто,

как корифей отечественной генетики Н.В.Тимофеев-Ресовский, находили

необходимым спешить из лабораторий на лекции искусствоведа И.Э.Грабаря

в силу глубокой внутренней потребности. Однако, при всей важности

любознательности, любви в искусству и его истории со стороны носителей

научно-технического знания, это — лишь внешняя, сугубо поверхностная

связь. Когда Эйнштейн играл на скрипке, это могло и не затрагивать

его сознание — во всяком случае его профессиональную ориентированность,

но когда тот же Эйнштейн утверждал, что чтение Достоевского дало

ему больше, чем знакомство с большинством научных трудов, то лишь

наивный человек мог бы счесть это шуткой. Когда английский физик

Дж.Томсон, прославившийся открытием электрона, спокойно констатировал,

что «существуют школы научного вкуса, такие же, как школы вкуса

в искусстве», книги блистательного психофизиолога Грегори Бетсона

парадоксальным образом меняли местами научную и художественную

аргументацию. Примеры можно множить, хотя отнюдь не до бесконечности.

Здесь мы прикасаемся к сложным, глубинным связям между мирами

науки и искусства. Именно таким связям и посвящен замысел альбома

— попытка вкратце, сугубо конспективно обозначить в истории двух

держав человеческого духа то, что их сцепляет воедино.

|

Оттиск личной печати Н.Коперника:

гемма с изображением Аполлона Увеличение |

Это — путешествия в историю. Согласно древней традиции, в путешествиях

требовался проводник, а если проводника найти не удавалось, то

хотя бы некий магический предмет-указатель, роль которого нередко

исполняет кольцо, перстень. Пусть и у нас будет такой перстень.

Впрочем, нам довольно одного лишь оттиска геммы, когда-то оправленной

в перстень.

Маленькая гемма — всего 12 миллиметров по большой оси овала.

На гемме — Аполлон, играющий на лире. Хотя отпечаток не вполне

четок в деталях, всё же понятно, что голова бога увенчана лавровым

венком. Не столь уж существенно: подлинная ли это позднеантичная

гемма или ренессансное подражание древнему образцу. Для нас важнее,

что перед нами — оттиск личной печатки Николая Коперника.

|

Аполлон-Гелиос

Рисунок Альбрехта Дюрера для гравюры Германия. Около 1500

года |

Кропотливое исследование, осуществленное польским искусствоведом

Станиславом Мосаковским, убеждает в том, что сюжет геммы

далеко не случаен. Гуманисты, создатели и передатчики ренессансного

понимания культуры, относились к такого рода выбору с чрезвычайным

вниманием. На личной печати друга Коперника по годам учебы

в Падуанском университете Джироламо Фракастро, поэта, врача

и астронома в одном лице, был вырезан алтарь, посвященный

Аполлону, Эскулапу и Минерве[1].

На печати Эразма Роттердамского, стремившегося раздвинуть

границы мудрости, был изображен римский бог Терминус — божество

границ, пределов. Нет оснований сомневаться в серьёзности

подхода к выбору личного знака, когда речь идёт о Копернике,

пометившем на полях книги из своей библиотеки: «Наше

знать — это вспоминать древних!»

Но ведь Коперник был не просто одним из числа гуманистов. Разделяя

интересы и пристрастия своего времени, он опережал и своё время

и своё окружение. Отчего же именно Аполлон? Дело в том, что Аполлон,

которого ещё Гомер именовал Фебом, то есть Лучезарным, уже с V

века до н. э. нередко отождествлялся с богом солнца Гелиосом.

Этой традиции придерживались и любимые Коперником римские авторы

— Цицерон, Гораций, Овидий. Цицеронов «Сон Сципиона» — книга,

которой зачитывались те, с кого мы начинаем отсчитывать наступление

Ренессанса:

«В самом центре этого пространства

пребывает Солнце, вождь, царь и повелитель небесных тел,

являющееся словно разумом и властителем мира, и оно столь

велико, что все освещает и наполняет блеском своим»[***],—

так писал Цицерон. Именно в роли такого властителя мира

представлен Аполлон на рисунке Альбрехта Дюрера, выполненном

для гравера около 1500 года, когда Коперник стал студентом

в Падуе.

Символика Аполлона обогащается новым смыслом на закате

античности. Около 400 года Макробий[2]

формулирует концепцию, согласно которой Феб-Аполлон, будучи

Солнцем, выступает и как Мусагет — предводитель Муз[3],

а семь струн его лиры[4]

соответствуют звучаниям семи сфер небесной гармонии.

|

Портрет Франкино Гафурио

Художник Амброджо да Предис Италия. Около 1495 года |

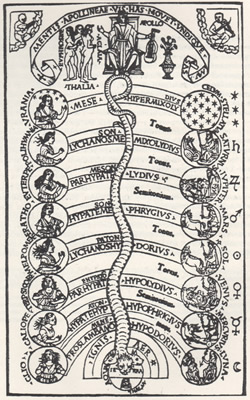

Выступая в роли заказчика для художника-иллюстратора, мыслители

Возрождения разрабатывают изобразительную модель концепции

Макробия. Во всяком случае на ксилографии из трактата Франкино

Гафурио[5]

литературной метафоре придана наглядная конкретность. Это

сложное изображение, истолкование которого помогает глубже

ощутить нерасторжимость поэтического и логического начал

на грани между древним знанием и новой наукой. В отличие

от средневековых схоластов, Гафурио — практик, на солидном

фундаменте практики воздвигавший здание музыкальной теории,

однако он настолько ещё принадлежит средневековью, что поэтическая

ассоциация, символ, аллегория сохраняют для него значение

логических инструментов.

Любопытно, что солнце один раз представлено на гравюре

как одна из планет и наблюдение за его орбитой возложено

на Мельпомену, но вторично оно же в облике Аполлона царит

над мирозданием и надпись на ленте гласит: Мощь Аполлоновой

мысли правит всех Муз движеньем[6].

И впрямь движением Луны управляет Клио, Меркурия — Каллиопа,

Венеры — Терпсихора, Марса — Эрато, Юпитера — Евтерпа, Сатурна

— Полигимния, тогда как Урании отдан контроль над сферой

неподвижных звезд. Очень непростое изображение: орбиты планет

— это ещё и музыкальные лады[7],

основные и производные. Они же — тона октавы. Аполлон, сопровождаемый

фигурками трёх Граций[8]

восседает на царственном троне в позе, кощунственно подобной

изображениям небесного Судии; колебания туловища трёхглавого

змея[9]

как колебания струны, передаются Земле, окруженной оболочками

Воды, Воздуха и Огня. Девятая Муза пребывает на Земле: «В

лоне Земли пребывает молчащая Талия»,— писал Гафурио, следуя

Цицерону и Плутарху. Земля — царство человеческой комедии.

|

Гармония мира

Иллюстрация из книги итальянского музыканта и теоретика Ф.Г

фурио «Практика музыки». Милан. 1498 год |

Итальянские гуманисты, трудившиеся поблизости от папского

престола (занятого по преимуществу покровителями наук и

искусств в короткий «золотой век» Возрождения), обычно умело

балансировали на грани ереси, не переходя эту зыбкую грань.

Их германские коллеги были или смелее, или простодушнее.

Так, на гравюре Ганса Кульмбаха к книге Тритония «Мелопоэя»

(1507 год) соотнесение поэтической космологии Макробия с

канонической схемой Деисуса проступает со всей прозрачностью.

Место Христа занимает Феб-Аполлон, место Марии — Паллада[10],

апостола Иоанна — Меркурий, Бога-отца — Юпитер, Пегас подозрительно

напоминает голубя, символизирующего Духа Святого на бесчисленных

сценах Благовещенья, а Музы играют роли девяти ангельских

хоров (Урания, покровительница астрономии и математики,

занимает, естественно, главенствующую позицию, в эпоху Ренессанса

она — старшая среди Муз, и, соответственно, архитектура

— старшее из искусств).

Николай Коперник, торуньский каноник и учёный гуманист,

принадлежал именно к этому кругу идей, соединяя искреннее

благочестие с искренней же верой в великую гармонию Мира,

в единство математического, теологического и эстетического

миропорядка. Те, кто думают, будто только противоречия в

системе Птолемея[11]

толкнули Коперника к математической разработке гелиоцентрической

модели мира, заблуждаются. Не меньшую, если не большую,

роль сыграло стремление ученого к совершенной гармонии.

«Не сумели они открыть наисущественнейшей вещи, а именно

строения Вселенной и твёрдого порядка в расположении её

частей: случилось с ними то, что случается всякому, кто

ни с того ни с сего взял бы руки, голову и прочие части

тела и изобразил бы их очень хорошо, но так, что они не

соответствовали бы одна другой в приложении к одному и тому

же телу, так что возникло бы скорее какое-то чудище, чем

образ человека»,— писал Коперник в предисловии к знаменитому

своему труду. В десятом же разделе книги «Об обращении небесных

сфер» астроном из Торуня записал собственную версию древнего

мифа:

«А в центре всех (сфер) имеет своё место

Солнце. Могли бы мы в сем прекрасном храме поместить этот

светоч в ином или лучшем месте, чем в том, откуда он может

все освещать одновременно? Ведь не без оснований иные именуют

его лампадою Мира, другие — разумом его, третьи — властителем.

Трисмегист[12]

именует его видимым богом, софоклова Электра[13]

всевидящим. Так что и впрямь Солнце, словно восседая на

королевском троне, правит семейством планет, кружащих около

него»[***].

|

Николай Коперник

Копия конца XVII -начала XVIII века с портрета, созданного

неизвестным художником в 1580 году |

Нет случайного в том, что Николай Коперник избрал для личной

печатки гемму с Аполлоном, играющим на лире, как нет случайности

в переплетении антикизирующей философии, философской поэзии, зримой

гармонии и математики, покоящейся на мифах, что стало почвой,

произрастившей новую модель мироустройства. Прекрасное единение

научного и художественного начал в эпоху, когда скульптор и архитектор

Филиппе Брунеллески обсуждал с геометром и географом Паоло Тосканелли

и таинства центральной перспективы в изображении видимого мира,

и таинства строения вселенной в «Божественной комедии» Данте.

Это восхитительное единение — в прошлом, но память о нем, грусть

от его отсутствия остаются непреходящим наследием культуры и сегодня.

Нет случайности в том, что оттиск геммы Коперника послужит

нам талисманом в предстоящем путешествии во времени[***].

|