|

В Петрозаводске нет памятника Шарлю Лонсевилю. Может, и не было

— никто из старожилов не помнит. Петровский завод точно был, а

теперь его нет. А вот Петрозаводск есть. Когда в городе нет интересной

архитектуры, вежливые люди говорят, что он очень зелёный. Когда

местные раритеты можно перечесть по пальцам, — что там мало машин

и чтят пешехода. Петрозаводск зелёный, и машин мало, и здания

— не ах! Милый очень город. Во всяком случае летом, при солнце

и когда тепло. И с достопримечательностью, которую на пальцах

не сочтешь, разве что на карте-миллионке. Хорошо, когда город

у большой воды. А вода большая. Онего. Онежское озеро, почтительно

очеловеченное — губы, носы. Очень почтительно: камни, капризный

фарватер, неожиданные шквалистые ветры. Серьезное озеро. Массовый

туризм ещё не заглотал его целиком, как какой-нибудь Селигер.

Он здесь ещё робко жмется к рейсам речфлота. Говорят, в Кижах

гадюки были. Ну, на северном конце острова, может, какая ещё и

есть, а уж на южной — исключительно лирика и статистика.

Лирика — это девушки-лебедушки, которые ещё друженьки-подруженьки,

под водительством Ленфильма, Мосфильма или ещё кого-то развёртывали

действо, наглядно демонстрировавшее, что безответная любовь разрушает

коллектив. Почему-то их было восемь. Жарко (а каково в кокошниках

и прочих робах по пять-семь дублей), с магнитофона северные напевы

в добротном академическом исполнении, фоном серебрящийся лемех

погоста и умеренный интерес экскурсантского люда. И ни одного

кадра в аппарате — поверьте на слово.

Лирика

— это два очень юных и нечеловечески вежливых сержанта милиции

с мегафонами, умоляющие граждан-посетителей не раздеваться, не

загорать и не купаться на территории музея. Пустое, конечно, дело

— монументальные граждане обоего пола, уважая власть, делают томные

движения к тряпкам, натюрмортно брошенным в усохшей траве, и снова

замирают. Ещё сержанты просят курить только в «отведенных» местах.

Почти все выполняют — то ли потому, что уж слишком очевидно, как

всё это может полыхнуть, то ли потому, что «отведено» очень заботливо:

пеньки или скамейки, посредине гигантская ожелезенная пепельница.

Ещё лирика — это маленькое новое кладбище, откуда «Преображение»

точь в точь, как макет пирамиды Хеопса, из которого проросли тюльпаны.

Отсюда масштаб теряется, сравнить не с чем. Издали монументально,

вблизи камерно, очень всё маленькое и уютное и кажется меньше,

чем на самом деле. На кладбище языческий обряд поминок-тризны,

тихий, строгий. Основной турист сюда не доходит — далеко и в горку. Лирика

— это два очень юных и нечеловечески вежливых сержанта милиции

с мегафонами, умоляющие граждан-посетителей не раздеваться, не

загорать и не купаться на территории музея. Пустое, конечно, дело

— монументальные граждане обоего пола, уважая власть, делают томные

движения к тряпкам, натюрмортно брошенным в усохшей траве, и снова

замирают. Ещё сержанты просят курить только в «отведенных» местах.

Почти все выполняют — то ли потому, что уж слишком очевидно, как

всё это может полыхнуть, то ли потому, что «отведено» очень заботливо:

пеньки или скамейки, посредине гигантская ожелезенная пепельница.

Ещё лирика — это маленькое новое кладбище, откуда «Преображение»

точь в точь, как макет пирамиды Хеопса, из которого проросли тюльпаны.

Отсюда масштаб теряется, сравнить не с чем. Издали монументально,

вблизи камерно, очень всё маленькое и уютное и кажется меньше,

чем на самом деле. На кладбище языческий обряд поминок-тризны,

тихий, строгий. Основной турист сюда не доходит — далеко и в горку.

Статистика — это до полутора тысяч посетителей в погожий летний

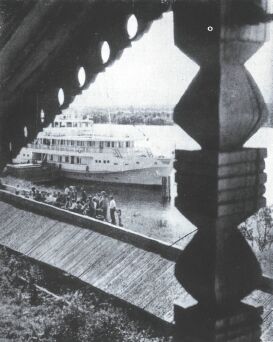

день. Это шесть рейсов «метеоров» и один — двухпалубной «Ладоги»,

и через день теплоход из Ленинграда. Это три четверти (на глаз:

оценки автора и музейных работников полностью совпали, а всерьёз

ещё только собираются исследовать), которые через пять минут решительно

не могут сообразить, зачем сюда приехали, но в большинстве кучно

бродят экскурсиями, давая внештатным экскурсоводам честно зарабатывать

нелёгкий хлеб. Вежливо ходят, тихо.

Статистика

— это цифры. Цифры неотделимы от массового туризма. Цифры успокаивают,

создают ощущение познавания: бревна по 20 метров, почти без сужения

к комлю, расширения и утолщения, гвозди есть и много, столько

же, сколько осинового лемеха — 40 000; два внутренних водоотвода,

строили (по аналогии со сгоревшим в Кондопоге) человек 30, года

три; в доме Ошевнева жила семья в 25 человек... Лирика (или это

уже романтика?) — это старушка, внедрившаяся в негустую группу

туристов из ленинградского домостроительного комбината. Группа

(устами неформальных лидеров) сначала возражала экскурсоводу:

«Нет, нет, смотреть, так во всех подробностях», а через пять минут

тактично спросила: «А сколько вы нас будете здесь держать?» Группы

не все такие, просто мне не повезло, и Юре-экскурсоводу было передо

мной очень неловко, как будто он её специально отбирал. Так вот,

старушка, услышав об иконе со старцами Зосимой и Савватием, вдруг

заволновалась, попросилась подойти к ней помолиться, оступилась

и, стараясь сохранить равновесие, ухватилась за резную колонку

иконостаса. Домостроители даже вперед подались с лавочек — сломала

или не сломала? Не сломала, ухватилась за тот кусок, где колонка

уже была заменена железной трубой. Статистика

— это цифры. Цифры неотделимы от массового туризма. Цифры успокаивают,

создают ощущение познавания: бревна по 20 метров, почти без сужения

к комлю, расширения и утолщения, гвозди есть и много, столько

же, сколько осинового лемеха — 40 000; два внутренних водоотвода,

строили (по аналогии со сгоревшим в Кондопоге) человек 30, года

три; в доме Ошевнева жила семья в 25 человек... Лирика (или это

уже романтика?) — это старушка, внедрившаяся в негустую группу

туристов из ленинградского домостроительного комбината. Группа

(устами неформальных лидеров) сначала возражала экскурсоводу:

«Нет, нет, смотреть, так во всех подробностях», а через пять минут

тактично спросила: «А сколько вы нас будете здесь держать?» Группы

не все такие, просто мне не повезло, и Юре-экскурсоводу было передо

мной очень неловко, как будто он её специально отбирал. Так вот,

старушка, услышав об иконе со старцами Зосимой и Савватием, вдруг

заволновалась, попросилась подойти к ней помолиться, оступилась

и, стараясь сохранить равновесие, ухватилась за резную колонку

иконостаса. Домостроители даже вперед подались с лавочек — сломала

или не сломала? Не сломала, ухватилась за тот кусок, где колонка

уже была заменена железной трубой.

Лирика — это девиз Речфлота «В Кижи за 1 час 15 минут».

Это — сравнения: главки — как двадцать две свечи. Это оживляющие

воображение истории про буйствовавших здесь когда-то попов,

действительно, по документам судя, редкостных охальников

и злодеев[1].

Лирика

(или романтика) — это гидросамолёты, шикарным разворотом

взлетающие с восточной протоки и уходящие на Петрозаводск;

треск фотозатворов на палубах швартующихся к причалу судов.

Это клич сержанта: «Кто забыл зонтик с

розовой ручкой?» Или «Эту не будем смотреть, это новая»

(на церковь Лазаря Муромского, старейшую из сохранившихся

в нашей стране[2].

Правда, после недавней реставрации церковка выглядит новёхонькой).

Или ещё смена настроений: «Ты погляди,

ты погляди, какая работа!» — потом, увидев замок: «Дом

реставрируется? Это нас не касается. 40 копеек заплатили,

и ничего буквально не показывают!» Лирика, современная,

без обмана, это подлинный интерес к технологическим подробностям

— например, поперечная рубка топором в отличие от распилки

сдавливает концы капилляров древесины и надёжно предохраняет

сруб от влаги. Именно это запоминается лучше всего (проверено

в разговорах на обратном пути в Петрозаводск). Это красивая

партия бадминтона на фоне «Преображения». И гитары звон

по кустам. Всё это нормально. И лирика, и статистика становятся

возможными благодаря бесконечным заботам. Дирекции трудно

— заповедник, бывший под началом Минкоммунхоза (у которого

и машины, и рабочие, и умение, и организация), передан

Министерству культуры в незавершённом виде. Здесь научные

сотрудники заняты всем. Нужно скосить траву на всём острове:

перестоится, тогда одна искра — и уже не спасешь; зимой

расчищать дорожки в глубоком снегу, подвозить, строить,

охранять. Это не просто дела. Это растворы для пропитки

дерева, техника, горючее, деньги, связь с «материком», продукты

для ресторана, строительство административного корпуса —

им ведь жить здесь по семь-восемь месяцев в году, а в теперешнем

доме всего пара комнат действительно тёплых. Ко всему этому

нужно добавить угнетающе однообразные группы эскурсантов,

где каждое исключение запоминается надолго. Но, к счастью,

к этому можно прибавить настоящее удовлетворение от точного

ощущения, что человек пять-десять-пятнадцать на сотню Кижи

задели за живое. Лирика

(или романтика) — это гидросамолёты, шикарным разворотом

взлетающие с восточной протоки и уходящие на Петрозаводск;

треск фотозатворов на палубах швартующихся к причалу судов.

Это клич сержанта: «Кто забыл зонтик с

розовой ручкой?» Или «Эту не будем смотреть, это новая»

(на церковь Лазаря Муромского, старейшую из сохранившихся

в нашей стране[2].

Правда, после недавней реставрации церковка выглядит новёхонькой).

Или ещё смена настроений: «Ты погляди,

ты погляди, какая работа!» — потом, увидев замок: «Дом

реставрируется? Это нас не касается. 40 копеек заплатили,

и ничего буквально не показывают!» Лирика, современная,

без обмана, это подлинный интерес к технологическим подробностям

— например, поперечная рубка топором в отличие от распилки

сдавливает концы капилляров древесины и надёжно предохраняет

сруб от влаги. Именно это запоминается лучше всего (проверено

в разговорах на обратном пути в Петрозаводск). Это красивая

партия бадминтона на фоне «Преображения». И гитары звон

по кустам. Всё это нормально. И лирика, и статистика становятся

возможными благодаря бесконечным заботам. Дирекции трудно

— заповедник, бывший под началом Минкоммунхоза (у которого

и машины, и рабочие, и умение, и организация), передан

Министерству культуры в незавершённом виде. Здесь научные

сотрудники заняты всем. Нужно скосить траву на всём острове:

перестоится, тогда одна искра — и уже не спасешь; зимой

расчищать дорожки в глубоком снегу, подвозить, строить,

охранять. Это не просто дела. Это растворы для пропитки

дерева, техника, горючее, деньги, связь с «материком», продукты

для ресторана, строительство административного корпуса —

им ведь жить здесь по семь-восемь месяцев в году, а в теперешнем

доме всего пара комнат действительно тёплых. Ко всему этому

нужно добавить угнетающе однообразные группы эскурсантов,

где каждое исключение запоминается надолго. Но, к счастью,

к этому можно прибавить настоящее удовлетворение от точного

ощущения, что человек пять-десять-пятнадцать на сотню Кижи

задели за живое.

«Второй

раз еду, чтобы на неё посмотреть», — произнёс в никуда человек,

прицеливаясь киноаппаратом с борта «Ладоги». Почему, собственно,

принято считать, что таких должно быть много, ведь это стало бы

нарушением главного закона популярной культуры — закона разнообразия.

Когда я писал о Суздале, то, несомненно, переоценил насыщенность

информацией, утверждая, что видение полностью превращается в опознание

уже виденного. Среди пассажиров было изрядное количество таких,

кто всё допытывался, а что там в Кижах есть, хотя, даже не говоря

о кинохронике, газетах и прочем, и в городе и на причале есть

плакаты Речфлота; судовой радиоузел в течение часа исправно сообщал

об окружающем и предстоящем, и все считают долгом купить туристскую

схему Карелии, где всё это доступно изображено. Может, это специфическая

расслабленность внимания в обстановке досуга, может, привычка

воспринимать информацию как общий шум, содержание которого не

имеет существенного значения, но наличие необходимо? Не знаю.

Такую же бодрость вселяет бурная сувенирная деятельность. Сувенир

в спросе, но, за исключением малоимущей и наивной молодежи, никто

довольно дорогих подсвечников и художественно раскрашенных

псевдокухонных предметов не покупает. Открытки покупают и ещё

шарики с дырочкой, в которые успешно загнан весь заповедник да

ещё в цвете — больше в Кижах не было ничего. А по наблюдениям

многих экскурсант легко вкладывает в сувениры капитал в пределах

99 копеек. И не потому, что денег свободных нет — рестораны «Ладоги»,

обслуживающие «неорганизованных» с 11 часов, брали штурмом отнюдь

не вегетарианцы и не абстиненты. Тут срабатывают какие-то застарелые

психологические тормоза — в городе покупают дороже, а в дороге,

на экскурсии не покупают. Кто его знает, почему. Пока спрос превышает

предложение, всякие разговоры о художественных достоинствах мало

целесообразны: покупают знак, символ пребывания, а какой

он, мало кого волнует. «Второй

раз еду, чтобы на неё посмотреть», — произнёс в никуда человек,

прицеливаясь киноаппаратом с борта «Ладоги». Почему, собственно,

принято считать, что таких должно быть много, ведь это стало бы

нарушением главного закона популярной культуры — закона разнообразия.

Когда я писал о Суздале, то, несомненно, переоценил насыщенность

информацией, утверждая, что видение полностью превращается в опознание

уже виденного. Среди пассажиров было изрядное количество таких,

кто всё допытывался, а что там в Кижах есть, хотя, даже не говоря

о кинохронике, газетах и прочем, и в городе и на причале есть

плакаты Речфлота; судовой радиоузел в течение часа исправно сообщал

об окружающем и предстоящем, и все считают долгом купить туристскую

схему Карелии, где всё это доступно изображено. Может, это специфическая

расслабленность внимания в обстановке досуга, может, привычка

воспринимать информацию как общий шум, содержание которого не

имеет существенного значения, но наличие необходимо? Не знаю.

Такую же бодрость вселяет бурная сувенирная деятельность. Сувенир

в спросе, но, за исключением малоимущей и наивной молодежи, никто

довольно дорогих подсвечников и художественно раскрашенных

псевдокухонных предметов не покупает. Открытки покупают и ещё

шарики с дырочкой, в которые успешно загнан весь заповедник да

ещё в цвете — больше в Кижах не было ничего. А по наблюдениям

многих экскурсант легко вкладывает в сувениры капитал в пределах

99 копеек. И не потому, что денег свободных нет — рестораны «Ладоги»,

обслуживающие «неорганизованных» с 11 часов, брали штурмом отнюдь

не вегетарианцы и не абстиненты. Тут срабатывают какие-то застарелые

психологические тормоза — в городе покупают дороже, а в дороге,

на экскурсии не покупают. Кто его знает, почему. Пока спрос превышает

предложение, всякие разговоры о художественных достоинствах мало

целесообразны: покупают знак, символ пребывания, а какой

он, мало кого волнует.

Везде

разные оценки: один в Петрозаводске заметит табличку автобусной

остановки с нарисованным на ней неопределённым фруктом и надписью

«детский маршрут», чистоту и уют обычных столовых. Другой — что

в книгах жалоб и предложений жалуются на всё, что угодно, но не

на надпись «иностранные туристы обслуживаются вне очереди». Можно

заметить, что повторение надписи на памятнике неизвестному солдату

неприятно задевает, вспомнив, что в других странах такой памятник

всегда только один, а можно решить, что, наоборот, именно это

тиражирование придает необходимый масштаб запоздалому явлению

в условиях нашей культуры. Можно увидеть, что наибанальнейший

памятник Марксу и Энгельсу неожиданно уютно устроился под очень

соразмерными ему деревцами, памятник Ленину лучше всего виден

со спины, а памятник Кирову на чересчур большой площади крайне

неудачно «срезан» фронтоном театра, и стоять бы ему не по оси

между театрами, а справа, у слишком маленькой и случайной трибуны.

А можно от всего Петрозаводска лучше всего запомнить оранжевое

днище яхты, которую торжественные парни замедленно ставили на

воду. Всякое восприятие имеет право на существование и ошибочным

быть не может. Безграничное разнообразие внутри единой культуры

является главным условием её интенсивного развития, создаёт возможности

для любой культурной инициативы. В стране в целом и в каждом её

уголке в отдельности эти возможности существуют, их нужно лишь

осознать и использовать. Петрозаводский, а официально Карельский

государственный краеведческий музей это и осознает, и использует.

Я не касаюсь здесь большой, сложной и кропотливой работы, которую

лучше или хуже осуществляет любой музей: сбор экспонатов, перестройка

экспозиции, фонды, научные экспедиции и исследования. Интересно

другое — музей осуществляет важнейшую культурную функцию, собирая

вокруг себя советы ветеранов, организуя десятки встреч с молодежью,

но это уже тоже стало обычным. Необычно, что музей активно создаёт

своего посетителя, выходит ему навстречу, не удовлетворен потоком

внешних туристов и формально-обязательными «культпоходами» школьников.

По договоренности с Университетом и Пединститутом, первый день

учебы для студентов проходит в музее — люди, съехавшиеся со всей

Карелии, часто впервые получают ёмкое представление о своей республике

как общем, целом, едином. Музей же организует встречи студентов

с учёными и деятелями искусства. Музей стал своим домом для множества

действительных энтузиастов, которые за свой счет, больше того,

за счёт своего отпуска, создают полный свод памятников с обмерами,

фотоанализом и описаниями. В музей мало ходили заводские, тогда

люди музея пошли на предприятия, организовали «дни открытых дверей»,

рассказы и встречи, писали в многотиражках, проводили книжные

лотереи. Люди пошли в музей, сначала группами, потом (часть конечно)

сами, с семьями. За год статистически через музей проходит число

людей, равное одной седьмой Петрозаводска, это пропорционально

равно Третьяковской галерее. Как важен становится музей, когда

люди хотят узнать; ещё важнее, когда хотят научить. К кассе подошел

мужчина с девочкой лет шести и, взяв билет, уточнил, на каком

этаже первобытно-общинный строй: «Хочу ей показать».

В книге отзывов есть запись: «Воины-пограничники

внимательно прослушали выступление и с большим интересом старались

познать историю и богатство края, который мы охраняем». Везде

разные оценки: один в Петрозаводске заметит табличку автобусной

остановки с нарисованным на ней неопределённым фруктом и надписью

«детский маршрут», чистоту и уют обычных столовых. Другой — что

в книгах жалоб и предложений жалуются на всё, что угодно, но не

на надпись «иностранные туристы обслуживаются вне очереди». Можно

заметить, что повторение надписи на памятнике неизвестному солдату

неприятно задевает, вспомнив, что в других странах такой памятник

всегда только один, а можно решить, что, наоборот, именно это

тиражирование придает необходимый масштаб запоздалому явлению

в условиях нашей культуры. Можно увидеть, что наибанальнейший

памятник Марксу и Энгельсу неожиданно уютно устроился под очень

соразмерными ему деревцами, памятник Ленину лучше всего виден

со спины, а памятник Кирову на чересчур большой площади крайне

неудачно «срезан» фронтоном театра, и стоять бы ему не по оси

между театрами, а справа, у слишком маленькой и случайной трибуны.

А можно от всего Петрозаводска лучше всего запомнить оранжевое

днище яхты, которую торжественные парни замедленно ставили на

воду. Всякое восприятие имеет право на существование и ошибочным

быть не может. Безграничное разнообразие внутри единой культуры

является главным условием её интенсивного развития, создаёт возможности

для любой культурной инициативы. В стране в целом и в каждом её

уголке в отдельности эти возможности существуют, их нужно лишь

осознать и использовать. Петрозаводский, а официально Карельский

государственный краеведческий музей это и осознает, и использует.

Я не касаюсь здесь большой, сложной и кропотливой работы, которую

лучше или хуже осуществляет любой музей: сбор экспонатов, перестройка

экспозиции, фонды, научные экспедиции и исследования. Интересно

другое — музей осуществляет важнейшую культурную функцию, собирая

вокруг себя советы ветеранов, организуя десятки встреч с молодежью,

но это уже тоже стало обычным. Необычно, что музей активно создаёт

своего посетителя, выходит ему навстречу, не удовлетворен потоком

внешних туристов и формально-обязательными «культпоходами» школьников.

По договоренности с Университетом и Пединститутом, первый день

учебы для студентов проходит в музее — люди, съехавшиеся со всей

Карелии, часто впервые получают ёмкое представление о своей республике

как общем, целом, едином. Музей же организует встречи студентов

с учёными и деятелями искусства. Музей стал своим домом для множества

действительных энтузиастов, которые за свой счет, больше того,

за счёт своего отпуска, создают полный свод памятников с обмерами,

фотоанализом и описаниями. В музей мало ходили заводские, тогда

люди музея пошли на предприятия, организовали «дни открытых дверей»,

рассказы и встречи, писали в многотиражках, проводили книжные

лотереи. Люди пошли в музей, сначала группами, потом (часть конечно)

сами, с семьями. За год статистически через музей проходит число

людей, равное одной седьмой Петрозаводска, это пропорционально

равно Третьяковской галерее. Как важен становится музей, когда

люди хотят узнать; ещё важнее, когда хотят научить. К кассе подошел

мужчина с девочкой лет шести и, взяв билет, уточнил, на каком

этаже первобытно-общинный строй: «Хочу ей показать».

В книге отзывов есть запись: «Воины-пограничники

внимательно прослушали выступление и с большим интересом старались

познать историю и богатство края, который мы охраняем».

Можно улыбнуться казённой пышности оборотов (нужно учесть, что

запись, наверное, сделана командиром роты или комсоргом), и всё

же в этой фразе есть настоящее.

|